建設現場の生産性向上が大きな課題となるなか、BIM/CIMの導入が進み、2023年度からは原則適用も始まりました。関係者間の合意形成がスムーズになり、また施工時に想定される課題を設計段階で事前確認できるなど、多くのメリットも明らかになっています。パシフィックコンサルタンツでもいち早くBIM/CIMを取り入れ、現場での業務や工事のマネジメントに活かすと同時に、関連技術の開発推進・定着に取り組んでいます。国土基盤事業本部 砂防部の飛岡啓之、砂防部 兼 先端技術センターの菊池将人、同本部港湾部の山口達治、港湾部 兼 先端技術センターの田中美帆の4人にBIM/CIMの現状と今後の展開について話を聞きました。

INDEX

BIM/CIMとは何か、どこまで実現しているか

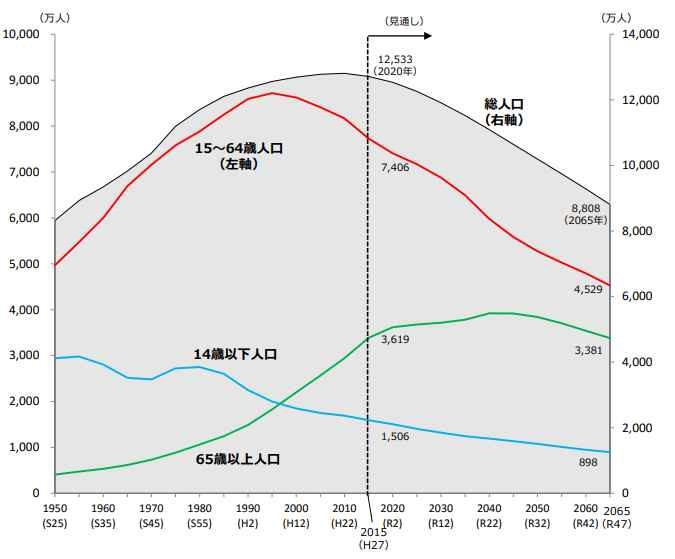

今、建設・土木現場を取り巻く環境は大きな問題に突き当たっています。それは人手不足です。総人口の減少が続くなか生産年齢人口も減少を続け、2030年には6,875万人になると見られています。これは2000年に比べ約2割という大幅な減少です。さらに2065年には約4,500万人まで減少すると推計されています。

社会インフラ整備も大きな問題となっています。地球温暖化の影響により近年では災害の激甚化や頻発化により緊急の復旧が求められる機会も増えています。また、高度経済成長期以降に整備された社会インフラの多くは建設後50年以上経過する施設の割合が今後加速度的に高くなり、社会インフラの更新がより求められてきます。さまざまな課題があるなか、持続可能な社会インフラの維持管理のためには、今後の働き手の減少を見越した大幅な生産性向上が欠かせません。

国も危機意識を強め、国土交通省は2016年度からICT施工などを中心とする「i-Construction」の取り組みを本格化させました。2024年4月には「i-Construction 2.0」を策定。そこでは2040年度までに建設現場の生産性を現状の1.5倍に向上させ、少なくとも3割の省人化を実現することを目標として定め、具体的には「施工のオートメーション化(自動施工や遠隔施工など)」「データ連携のオートメーション化(デジタル化・ペーパーレス化など)」「施工管理のオートメーション化(リモート化・オフサイト化など)」の3つが掲げられています。この2つ目の「データ連携のオートメーション化」を担うのがBIM/CIMです。

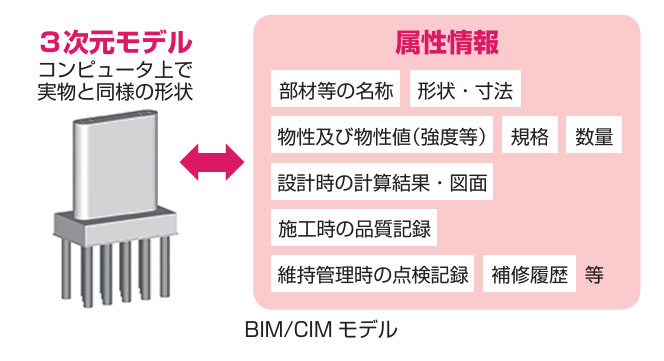

BIM/CIMはBuilding / Construction Information Modeling, Managementを略したもので、調査・計画・設計段階からBIM/CIM(後述)を導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても情報を充実させながらこれを活用することを指しています。原則適用も2023年度から始まっています。BIM/CIMとは、地形や構造物などの形状を3次元で表現した「3次元モデル」と「属性情報」(3次元モデルに付与する、部材の名称や形状、寸法、物性、数量など)を組み合わせたものです。

出典:「初めてのBIM/CIM」(国土技術政策総合研究所)

BIM/CIMのメリットと課題

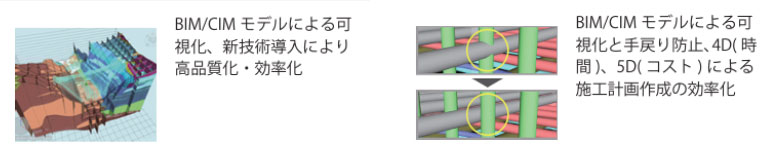

BIM/CIMの導入にはさまざまなメリットがありますが、最も大きなものが3次元化による視覚化です。文章や2次元図面に比べてわかりやすく伝えることができます。また、迅速な合意形成も期待することができます。BIM/CIMをデータプラットフォームとし、関係者が適時に情報の修正や追加などを加えて、その都度共有すれば、BIM/CIMに全て情報が集約されているため、関係者が多岐にわたる場合でも合意形成が迅速になることが期待できます。

例えば、鉄筋構造物の3次元モデルを作成することで、鉄筋の干渉の回避や施工手順などが工事着手前に可能となります。施工からの設計への手戻りの防止や設計段階で施工や維持管理を念頭に置いた検討ができ、設計、施工、維持管理の流れがスムーズになることが期待できます。BIM/CIMの原則適用においても、この点に資するように、BIM/CIMの作成・活用が義務づけられました。

出典:「初めてのBIM/CIM」(国土技術政策総合研究所)

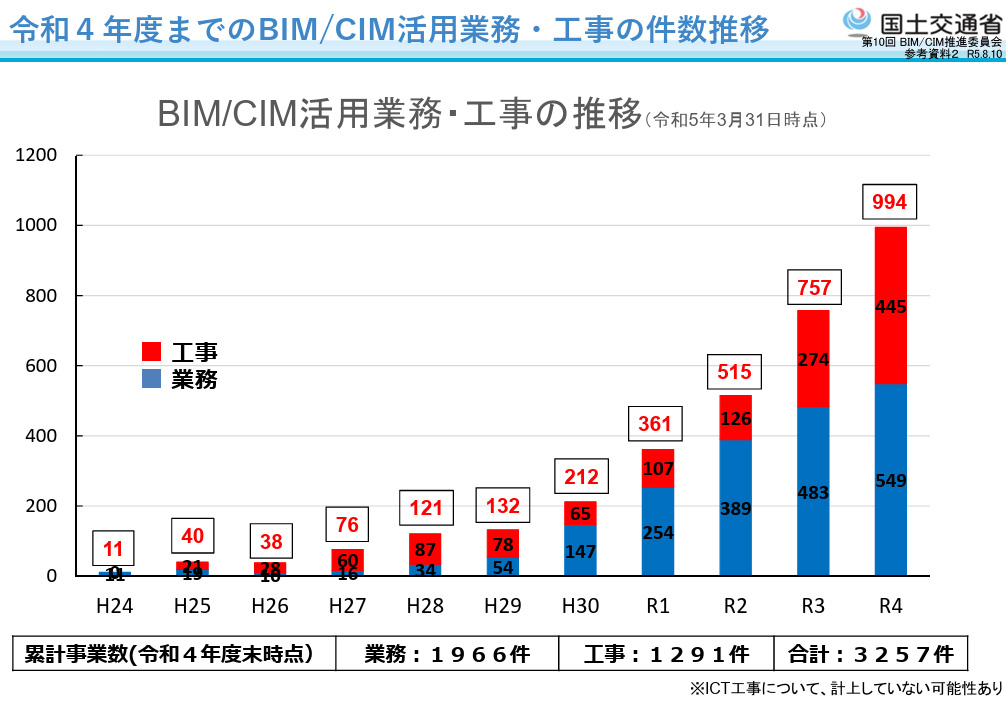

出典:「令和4年度までのBIM/CIM活用業務・工事の件数推移」(国土交通省)

BIM/CIMの導入事例も多くなり、これらメリットを実感できる場面が多くなっていますが、一方で課題の指摘もあります。その大きなものの1つが、BIM/CIMの作成に手間(時間、費用、人)がかかる点です。

土木構造物の設計は現在もほとんどの場合、人がCADを使って2次元図面を描いています。これ自体、多くの時間を必要とする作業ですが、これと別の作業として3次元モデルの作成を行っています。従って設計内容の修正・見直しが行われれば2次元図面と3次元モデルの両方を修正する手間が生じています。2次元図面と3次元モデルをいかに連動させるか、さらには2次元図面を介さない3次元モデルの作成をどのようにして実現するかということがBIM/CIMの課題となっています。

パシフィックコンサルタンツの取り組み

建設現場へのBIM/CIMの導入が社会インフラ整備の推進のために欠かせないと考えてきたパシフィックコンサルタンツでは、早くからその取り組みを進めてきました。

2018年にはi-Construction推進センターを発足させ、全社で研修を実施するなど、BIM/CIM人材の育成に本格的に取り組んできました。また、国土交通省におけるCIM試行事務所のプロポーザル業務支援も行ってきました。

さらに、実際の業務にもBIM/CIMを積極的に導入しています。 例えば、近畿地方の豊岡河川国道事務所では、道路事業や遊水池整備事業について、施工フェーズでBIM/CIMを活用、さらに発注者、測量・コンサル、施工の活用シーン別にBIM/CIM技術力向上支援のための勉強会を実施しています。国土交通省砂防部のウェブサイトでは、「土砂災害を防ぐ新技術」CIM参考事例として、当社が制作した利根川水系神流川 橋倉川第四砂防堰堤事業施工CIM動画が公開されています。

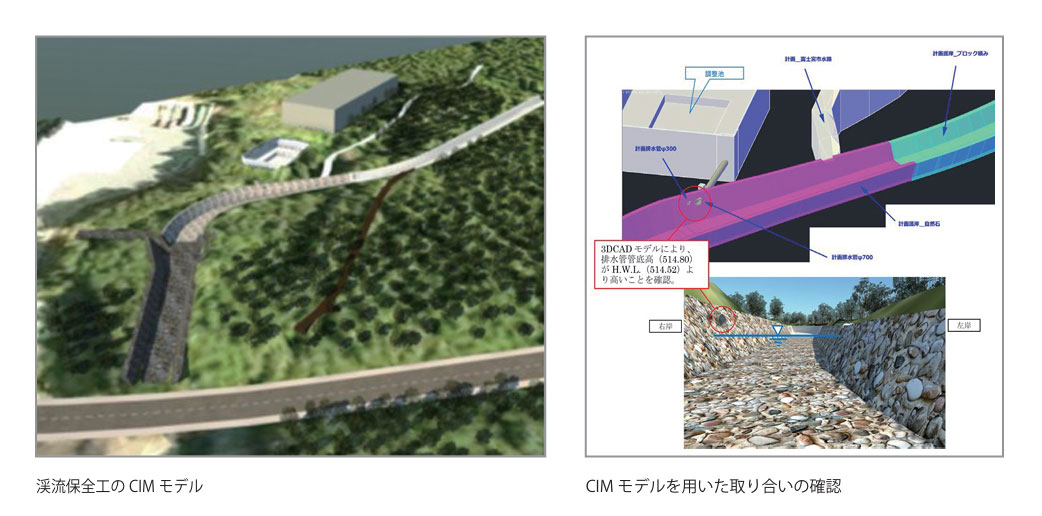

出典:「BIM/CIM活用事例 ver.1」(国土技術政策総合研究所)

他にも、富士山大久保渓流保全工事の詳細設計ではBIM/CIMを設計照査に活用して取り合いを視覚的に把握し、照査の効率化を実現しました。また、高知県須崎港の大峰地区岸壁の断面検討業務ではBIM/CIMにより完成イメージや施工計画の認識共有を実現しています。

維持管理に関する方策の検討でも、例えば、鹿島港湾・空港整備事務所における洋上風力発電基地港整備に伴う維持管理方策の検討では、3次元モデルに付与する情報を整理することでBIM/CIMを用いた維持管理をさらに効率化する情報更新システムの検討を進めています。

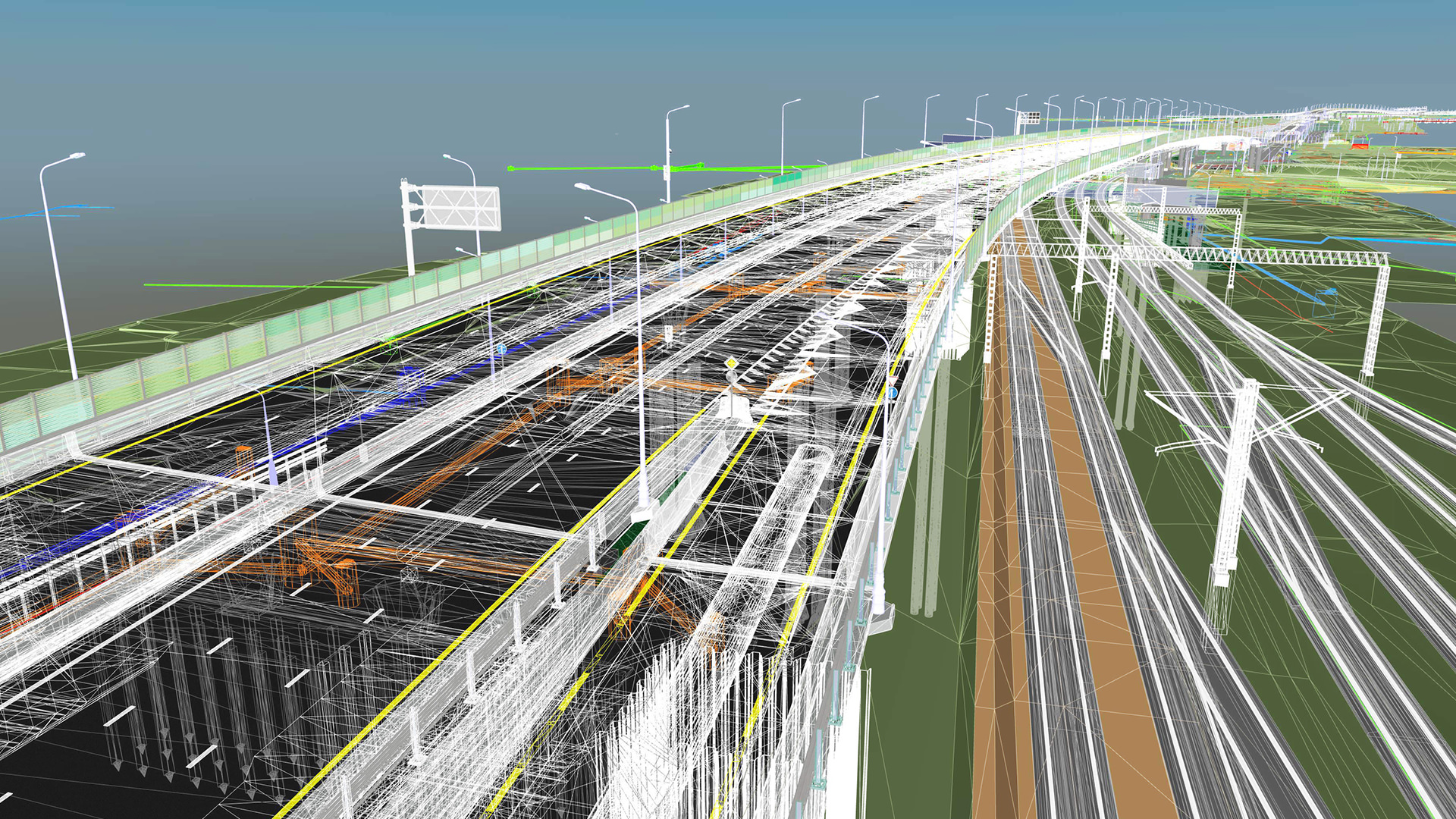

また、首都高速日本橋地区の地下化事業における設計検討のため、輻輳する地下埋設物や管理主体の異なるインフラの更新整備に対して、首都高で初となるBIM/CIMを作成し、日本橋地区地下化のプロセスの可視化、地下ルートの支障となる整備インフラの干渉状況を明らかにしました。首都高速日本橋地区の地下化は、周辺の再開発事業との調整や日本橋川の関わりなど、設計条件の詳細がまだ確定していませんが、最新の解析手法を提案し、地下化に向けた構造物整備に向けた望ましい在り方やリスクを指摘することで、地下化に向けた有力な意思決定資料の提供を進めています。

BIM/CIMをさらに前に進めるパラメトリックモデリング

BIM/CIMの取り組みが進むことで建設現場からは効率化が実現したという声が上がっています。例えば国土交通省が実施した発注者向けアンケート(回答数613件)では、BIM/CIMにより効率的になったものとして「受発注者間での合意形成が効率化した」(331件)、「関係機関協議先での合意形成が効率化した」(280件)、「発注者所内説明での合意形成が効率化した」(263件)といった回答が上位を占めています。

しかし、国土交通省が実施した受注者向けアンケート(回答数508件)では、BIM/CIMのデメリットとして「CAD等の業務と二重作業になり作業時間・手間の増加」(358件)、次いで「人材育成等の費用・時間等が負担」(253件)といった回答が寄せられています(出典:「BIM/CIMの進め方について」第13回 BIM/CIM推進委員会 資料1 2025年2月25日(国土交通省))。

こうした声を受け国土交通省では、2025年度中に3次元モデルと2次元図面の整合確認方法についてのルール作りや2次元図面削減についての検討を行い、今後2~3年以内に3次元モデルと2次元図面の連動を原則化。さらにその後は2次元図面を使わずに設計の詳細や付属物も含めてすべて3次元化し、パラメトリックモデリングによる半自動設計の実現を目指す」としています(出典:同上資料)。

パラメトリックモデルは、パラメーター(変数)を基準として寸法を決める形状作成方法のことを指します。入力する数値の変更だけで3次元モデルを修正することができることから、BIM/CIMの取り組みを大きく前進させるものとして注目されています。パシフィックコンサルタンツでもパラメトリックモデルを実際の土木構造物の設計業務で使えるよう開発に取り組み、すでに砂防分野と港湾分野で大きな成果をあげています。

パシフィックコンサルタンツはこれからも、建設現場の生産性の向上を目指してパラメトリックモデルをはじめとするBIM/CIMの取り組みを強化し、社会インフラの整備と維持管理に貢献していきます。