地域の経済活動を支える重要な施設でありながら、地域住民との合意形成をはじめ、建設に大きな困難を伴う産業廃棄物の最終処分場。民間事業者が単独で建設することは難しく、公共関与型の整備が注目されています。官民連携の代表的手法であるPFIを使った事業支援など、最終処分場建設で多くの実績を持つパシフィックコンサルタンツの資源循環マネジメント部 地域環境事業推進室 室長の杉浦航と同室 技術課長 時田敏彦に、公共関与の最終処分場建設の留意点や整備・運営のポイントについて聞きました。

INDEX

産業廃棄物の最終処分場整備の現状

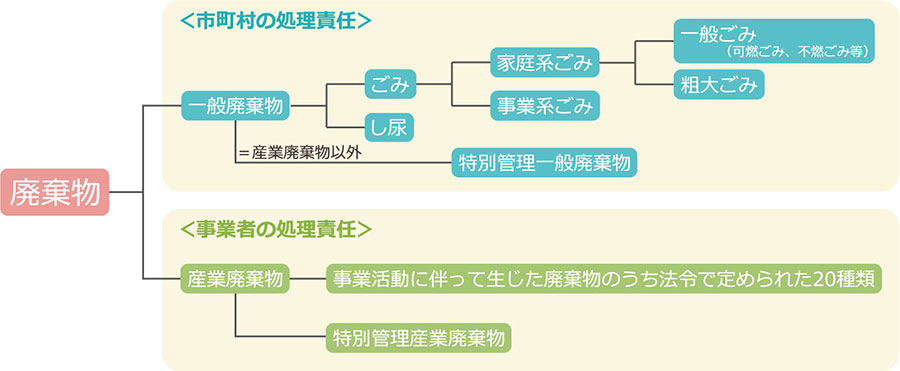

廃棄物とはどういったものか、いかに処理すべきか、を初めて本格的に定めたのは1970年に制定された廃棄物処理法です。背景にあったのは高度経済成長に伴う産業廃棄物の増大とそれに起因する公害の顕在化でした。この法律によって一般廃棄物と産業廃棄物が明確に区別され、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物であり排出事業者に処理責任があること、一般廃棄物は産業廃棄物以外のもので家庭ごみに加えてオフィスや飲食店から発生する事業系ごみを含み、処理責任は行政(市町村)にあることが示されました。

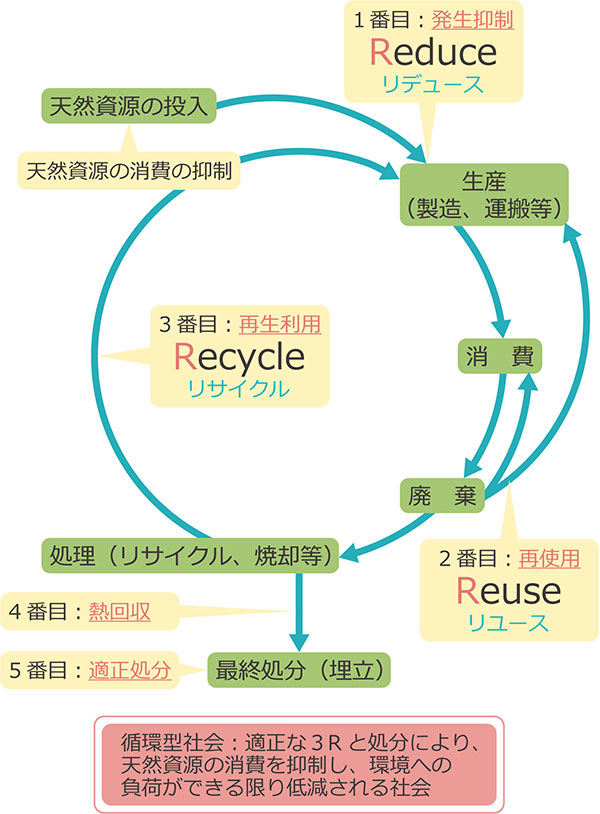

しかし処理責任は明確にされたものの、高度経済成長期からバブル期へと進んだ1980年代から1990年代前半にかけて日本経済は大量生産・大量消費のピークを迎え、廃棄物は増加の一途を辿ります。そのため、安易に廃棄物を出さない「循環型社会の構築」が必要だと考えられ、2000年に「循環型社会形成推進基本法」(環境省)が制定されました。

ここではまず廃棄物の発生そのものを抑制(Reduce:リデュース)し、次いで廃棄物を再使用(Reuse:リユース)し、さらに廃棄物を再生利用(Recycle:リサイクル)するという3Rの取り組みを進めることが明記されました。そのうえで、資源に戻せない残渣物は、焼却できるものを熱エネルギーとして回収し、焼却できないものは分別、破砕、選別を行い、最後に燃えがらを含めて圧縮、溶融、脱水、無害化などを前提に埋め立てることにしたのです。廃棄物処理の"最後の砦"となったのが最終処分場でした。

最終処分場は投入できる廃棄物によって次の3つのタイプに分類されます。

|

種類 |

埋立処分対象や構造 |

許可施設数 |

|---|---|---|

|

安定型最終処分場 |

安定品目と呼ばれる廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず、建設廃材のうち有害物や有機物等が付着していないもの。周囲の囲い、堰堤などが簡便な設備で建設できる。 |

946 |

|

管理型最終処分場 |

有害物質の濃度が判定基準以内の汚泥や燃えがら、シュレッダーダスト、鉱さい、動物のふん尿などが対象。地下水汚染などを防止するため底にシートを張るなどして遮水し、内部から出る汚水を集めて排水処理できる設備を備える。 |

631 |

|

遮断型最終処分場 |

有害な重金属などが対象。水との接触を防止するための屋根が設けられており、内側は間仕切りされた水密性の鉄筋コンクリート製の容器で、有害物質を自然から完全に隔離する構造とする。 |

23 |

環境省のまとめによると、一般廃棄物最終処分場は2022年度末時点で、全国に1,557施設あり、残余容量は96,663m3、残余年数は平均で23.4年となっています。ただし、全国1,741市区町村のうち308市町村が最終処分場を持たず、民間の最終処分場に埋め立てを委託しています。一方、産業廃棄物の最終処分場の数は1,600施設で残余容量は1億7,100m3、残余年数は19.7年となっています(2024年度版「環境・循環型社会・生物多様性白書」(環境省)による)。

最終処分場建設が抱える課題

・首都圏の平均残余年数は6.1年しかない

残余年数の数字だけ見れば、まだ20年近くの時間的余裕があるように見えます。しかしこの数字は全国平均であり、都市部では大きく事情が異なります。首都圏(茨木・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨)で排出される産業廃棄物を首都圏内で処分すると考えた場合、平均残余年数は一気に6.1年にまで減少します。特に東京都と埼玉・千葉・神奈川の1都3県では土地の高度利用が進み最終処分場の適地を見つけることは非常に難しい状況にあり、時間的猶予はありません。

・「迷惑施設」として敬遠される最終処分場

しかも最終処分場は「迷惑施設」として地域住民による強い反対運動に晒されざるを得ません。NIMBY(ニンビー)という米国発祥のことばがあります。「Not In My Back Yard」つまり、必要性は認めるが「私の家の裏庭は困る」という住民の心理を表したものです。軍事基地や原子力施設、グループホーム、火葬場などがそうした対象になっています。実際、産業廃棄物の最終処分場を設置しようとするときは、その地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、住民の強い反対などにより難航するケースは少なくありません。

・求められる厳重な環境対策

最終処分場が「迷惑施設」として敬遠される背景には、最終処分場の建設・運用に起因するさまざまな不安があります。

1つは環境への影響です。埋立地では雨水が廃棄物に浸透して浸出水が生まれますが、さまざまな有害物質が溶け込むことから、万一遮水が不十分であれば地下水に流れ出して水質汚染を引き起こす可能性があります。また埋められた有機廃棄物が分解される過程ではメタンガスが発生します。これも対策が不十分であれば大気中に放出されます。メタンは強力な温室効果ガスであり、気候変動を加速させる懸念があります。その他、廃棄物には重金属や化学物質などの有害物質が含まれることがあり、これも万一土壌に浸透すれば土壌汚染を引き起こします。

・運営開始後の管理対策も重要

さらに、産業廃棄物を運搬するトラックによる道路の混雑や排ガス等による生活環境の悪化も懸念されるものの1つです。また、埋め立てを終えた最終処分場を廃止するためには、浸出水が処理をしなくても良い水質になっていること、内部の温度が周辺の温度に比べて異常に高くないレベルにあること、ガスが出ないこと、という3つの条件をクリアしなければなりません。そのため廃棄物の受け入れがなくなった後も維持管理とモニタリングを継続する必要があります。しかも、埋め立てたものが無害化しても最終処分場の再利用には大きな制約があり、掘り返すことはできません。表層を自然公園として利用する程度にとどまります。その結果、最終処分場建設は"将来にわたって使えない土地"を発生させるもの、という受け止めが生まれ、整備推進の高いハードルになっています。

求められる最終処分場の早急な整備

このように建設にはさまざまな課題がありますが、産業廃棄物の最終処分場は社会に不可欠な施設であり、残余年数の逼迫を考えても整備の促進は急務です。最終処分場建設が遅れれば、次のような問題の発生につながります。

・地域の産業や環境への負担増

もし地域内に産業廃棄物の最終処分場なければ、地元の事業者はほかの地域の施設に運び込んで処理を依頼することになります。高い運送コストは地元企業の競争力を弱めるだけでなく、輸送に伴う道路の混雑やCO2の排出増加が地球環境保全の観点から大きな懸念材料となります。

・不法投棄を誘発

最終処分場の整備が不十分であれば、不法投棄を誘発しかねません。環境省の調査によれば、2022年度の産業廃棄物の不法投棄は、134件(前年度比27件増)で投棄量4.9万トン(前年度比2.7万トン増)であり、いずれも増加しています。また、2022年度末における不法投棄等の残存事案は2,855件で、こちらも前年度比33件増となっており、不法投棄の処理の遅れにもつながっています。

・災害廃棄物処理も困難に

さらに気候変動の影響もあり、大規模災害が発生する可能性は全国のどの地域でも増大しています。地域に廃棄物の最終処分場がなければ、災害廃棄物の処理に手間と時間を要し、迅速な復旧・復興の妨げになってしまいます。

公共関与だからできる地域課題の解決

産業廃棄物の最終処分場の整備は、建設地の決定から施設の計画、設計・施工、竣工後の運営、さらに埋立終了から無害化を確認して廃止するまでの維持管理、廃止後の再利用など多種多様な業務があります。また、地元住民との合意形成は難しく、運用中のモニタリングなども労力を要します。しかし整備の必要性は高まる一方であり、そこで求められているのが公共(自治体)関与による整備です。

実際、2000年頃からは公共が民間の資本や人材を活用して廃棄物処理施設を整備する「廃棄物処理センター」制度が拡充され、国の補助も行われるようになりました。その後も、公共関与型の最終処分場整備は増え続け、2022年4月現在で全国36都道府県に82カ所を数えています(「産業廃棄物行政組織等調査報告書 2021年度実績」(環境省))。

丁寧な環境アセスメントや施設の万全の環境対策はもちろん、住民の立場に立ったあらゆる不安を払拭するための対話の努力は自治体だからこそ担うことができます。

また、地元企業の発展や新たな産業の誘致を通した地元経済の発展、災害発生時の災害廃棄物のスムーズな処理体制を整えることによる地域のレジリエンスの向上は、いずれも地域住民の利益につながるものです。それらの確保は自治体の責務であるという意味でも、産業廃棄物最終処分場整備への自治体の関与は大きな意味を持っています。

PFIを用いたスムーズな整備

ただし自治体の財政は例外なく厳しいものがあり、最終処分場の整備を単独で進め、直営とするのは難しい状況です。事業資金確保のためにはPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)に代表される官民連携の仕組みの検討が必要になっています。

PFIとは公共事業を実施するための手法の一つで、民間が持つ資金と経営能力・技術力を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行うものです。PFI方式を採用することで事業全体のリスク管理が効率的に行われ、設計・建設・維持管理・運営の全部または一部を一体的に扱うことによる事業コスト削減も期待できます。

パシフィックコンサルタンツの取り組み

パシフィックコンサルタンツは1970年の廃棄物処理法制定によって一般廃棄物の収集・運搬・処分が自治体の固有事務と規定されて以降、増大する中間処理施設や最終処分場の建設に関するコンサンルタント事業を全国で展開してきました。施設の適地選定に関わる立地・地盤・地質調査や環境アセスメントについて高い専門性を持っているだけでなく、さまざまな構造物に関する計画・設計部門を持ち、さらに住民とのコミュニケーションや合意形成についても多くの経験を重ねて来たことを活かして、全国でさまざまな成功例を生み出し、建設コンサンルタントの廃棄物部門(中間処理場建設を含む)でトップ(※)の実績を維持し続けています。

(※)建設コンサルタント決算ランキング2024(日経コンストラクション 2024年4月号)

2023年9月に運用が始まった栃木県の管理型産業廃棄物最終処分場「エコグリーン とちぎ」では、当初の基本計画から参画し、60万m3という埋立規模を持つ処分場をすべて屋根で覆い、廃棄物に触れた水もすべて施設内で処理し再利用するという最先端の環境配慮を施した本州最大のクローズド型の最終処分場PFI方式を提案。事業方式として一部を独立採算として事業者の運営努力を促す「プロフィットシェアリング」と呼ばれる独自のPFI方式を提案し、採用されました。また、計画の決定に欠かせない住民の合意形成を図るための説明会の開催を含め事業の基本計画から設計・施工、運営までの全工程に関わり、県の30年来の悲願と言われた最終処分場建設に貢献することができました。

パシフィックコンサルタンツは、コンサンルタントとしての総合力と長年にわたる支援実績に踏まえ、今後も最終処分場建設に対する取り組みをさらに強化していきたいと考えています。