渋谷駅周辺の大規模再開発が「100年に一度」と言われるのは、超高層ビルが何棟も建設されるからではない。官民が協力しながら、駅を動かし、川の流れを変え、新たな歩行者ネットワークをつくりあげることを通じて、まったく新しいまちに生まれ変わらせるという試みだからだ。しかもそれを巨大ターミナルの機能を維持しつつ実現するという点でも例がない。パシフィックコンサルタンツはこのプロジェクトに初期の検討段階から関わり、現在も支え続けている。その中心で長く携わった小脇立二、久保寿、丹羽隆泰、並木嘉男、紙野輝恵の5人に話を聞いた。

渋谷プロジェクトとは

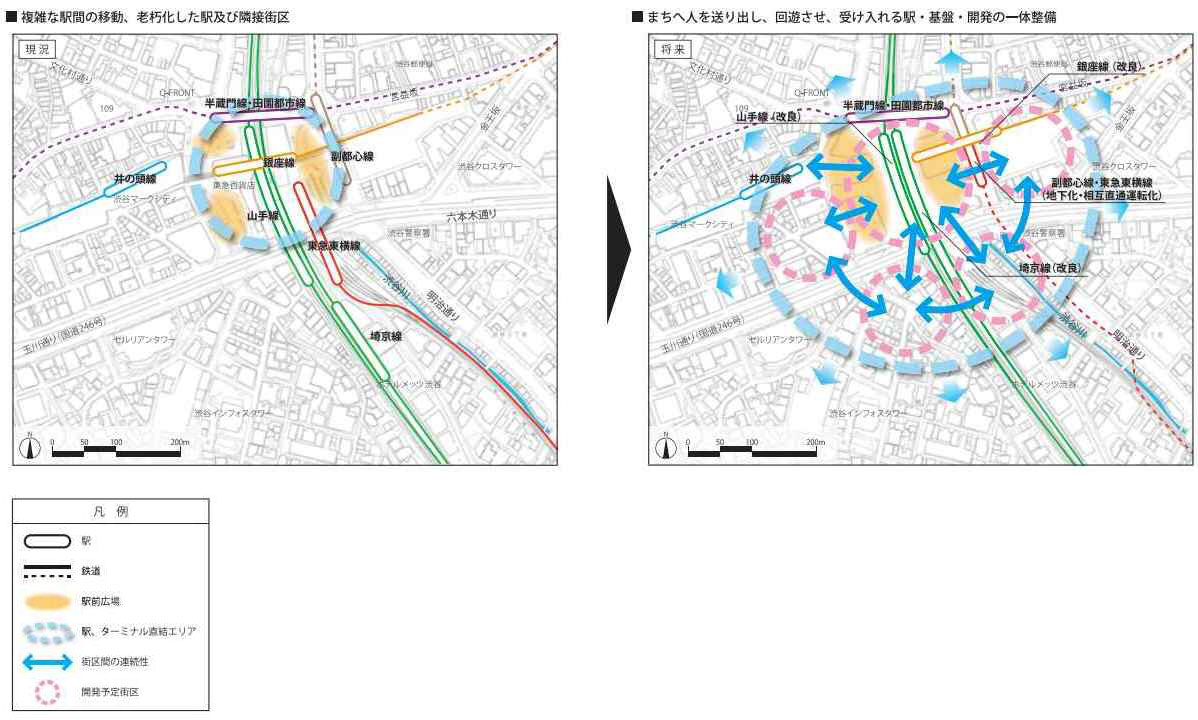

渋谷駅周辺の駅まち再構築を目指した官民連携の大規模プロジェクト。2000年に決定した東急東横線と地下鉄副都心線の相互直通運転と東横線渋谷駅の地下化がきっかけとなり、渋谷駅周辺が抱える多くの課題を解決して渋谷の魅力向上を図ることが目指された。具体的には「渋谷駅中心地区まちづくり指針2010」「渋谷駅周辺まちづくりビジョン2016」を上位計画として、渋谷駅街区の土地区画整理事業・鉄道改良事業・国道拡幅事業等の基盤整備事業と5つの街区※を中心にしたさまざまな開発事業が連動して進められている。すでに多くの複合ビルや商業施設が開業。2027年度中(2028年3月)の渋谷スクランブルスクエア第Ⅱ期(中央棟・西棟)の竣工で、渋谷ヒカリエで幕を上げたプロジェクトは最初の区切りを迎える。

※ 5つの街区

東急文化会館跡地を核とする「渋谷ヒカリエ」/東急東横線渋谷駅跡地などの「渋谷ストリーム」 /旧東急東横店跡地や渋谷駅ビルなどの「渋谷スクランブルスクエア」/旧東急プラザ跡地を中心とする「渋谷フクラス」/渋谷駅桜丘地区の市街地再開発事業である「渋谷サクラステージ」

INDEX

- 継ぎ足しで拡大してきた渋谷の限界

- 大改造計画はいかに始まったのか

- すべてのスタートになった「ガイドプラン21」

- 「こうすれば渋谷はもっと楽しい」――大改造ポイント① 歩行者ネットワークの整備

- 駅を動かさなければ渋谷は変わらない――大改造ポイント② 駅の移設

- 鉄道事業者会議で重ねた議論

- 駅の移動と一体で計画された"つなぎ方"

継ぎ足しで拡大してきた渋谷の限界

渋谷駅の歴史は古い。開業は今から140年前の1885年に遡る。この年、日本鉄道品川線(現・JR山手線)の開通に合わせて渋谷駅が誕生した。その後、1927年に東急東横線が駅を構え、5年後には渋谷~桜木町間全線が開通する。1934年11月には駅と接続する関東初の私鉄直営ターミナルデパート「東横百貨店(地上7階・地下1階。その後の東急東横店東館)」がオープンした。建物は渋谷川を暗渠(あんきょ)化して川をまたぐ形で建築され、駅舎は百貨店2階に接続することになった。さらに4年後の1938年、銀座線が虎ノ門から渋谷まで延伸。東横百貨店の3・4階にホームが設けられた。渋谷は隣駅の表参道駅とは大きな高低差がある。地下を走っていた電車は渋谷で地上に現れ、ビルの中に吸い込まれる独特の風景が生まれた。

それからおよそ100年、渋谷は日本の経済成長とともに大きく発展、今では鉄道4社9路線が乗り入れ、1日の乗降客約334万人を数える新宿駅に次ぐ国内第2位の巨大ターミナル駅に発展し、世界からも注目されるさまざまな魅力の詰まった観光商業都市に成長していった。

しかし、その拡大・発展は、継ぎ足しを重ねたものだった。もともと渋谷駅は、渋谷川により削られて作られた谷地形で狭く、しかも国道246号線と明治通りの2本の幹線道路と鉄道によって地域が分断されている。ホームやコンコースは重層にわたり、距離も離れていて、乗り換え動線は複雑だった。平坦な場所には商業施設が集中し、まとまった駅前広場はハチ公前の小さな広場だけで、人が滞留できる空間はほとんどない。さらに豪雨に見舞われれば、JR線の高架下は水であふれ、地下街や地下駅に水が流れ込んだ。道玄坂や宮益坂の裏側には細い路地が入り組み、老朽化した建物も数多く残されている。渋谷の歴史は古いが、継ぎ足しを繰り返しながら、なし崩し的に拡がってきた駅とその周辺は多くの課題を抱えていた。

大改造計画はいかに始まったのか

その渋谷が大改造へと歩み出したきっかけは、2000年に決定された地下鉄13号線(現、東京メトロ副都心線)の整備と東急東横線との相互直通運転と、東横線渋谷駅の地下化だった。これに伴い、渋谷のど真ん中に東急東横線渋谷駅は跡地として巨大な空地を創出することになったからだ。しかし、相互直通運転が始まれば渋谷は通過駅となる。「このままで大丈夫か」――もともとさまざまな課題を抱えていた渋谷は、行政も地元商店も危機感を募らせた。計画が決定される前から東急電鉄の将来計画などにも関わっていたのが、パシフィックコンサルタンツの小脇立二だった。

「当社の先輩方は、東急電鉄や東急バスと1980年代から将来計画の検討などについて議論する機会を持っていました」と小脇。その中で2000年の議論が開始された当時、特に懸念されていたのは駅舎の老朽化だったという。大学教授など都市計画の専門家からは、利用者の安全のために一刻も早い解決が必要だという指摘もあった。他方小脇は、渋谷区のまちづくり計画づくりにも関与していた。

「2001年の7月に渋谷区は『渋谷駅周辺整備ガイドプラン21委員会』という会議体を発足させました。東京都や地元代表も加わって駅と周辺のまちの改良計画を検討することが目的です。私たちは東急電鉄から渋谷駅や鉄道に関する調査業務を受託していた関係で渋谷に関する多くの知見を持っていたこともあり、ぜひとも関わりたいと考えて入札し、この業務を受注しました。これが渋谷の大改造に私たちが関わる本格的なスタートです。渋谷は大手町とも新宿とも違うユニークなまちです。メインストリートから1本はずれると、そこには個性的な店舗や飲食店が並ぶ通りがあり、さらにその奥には住宅街も広がります。通りごとに表情が変わり、歩いているとその面白さに出会うことができます。さまざまな課題を抱えていますが、どうすればみんなが納得できる、魅力を活かしたまちになるか、地元の町会や商店会の方も加わって共通のゴールを探っていきました」

すべてのスタートになった「ガイドプラン21」

渋谷駅周辺整備ガイドプラン21委員会は2年間にわたって議論を重ね、その成果は渋谷区から「渋谷駅周辺整備ガイドプラン21」(以下「ガイドプラン21」)として示された。初めて明らかにされた渋谷の未来像で、取りまとめの中心は小脇が担った。

そこでは「渋谷がめざす街のコンセプト」を「誰もが住みたい、働きたい、楽しみたいと思う、人が主役の街・渋谷」と定め、実現のための基本方針として「谷が創り出す魅力を高める」「挑戦と創造によりあらゆる人を魅了し続ける」「さまざまな集積を受け止める都市の基盤を整える」ことを目指し、快適で魅力的な歩行者ルートの形成や慢性的な交通混雑の解消、さらに防災機能の向上といった都市インフラの充実が掲げられた。この「ガイドプラン21」は「(これは)まちづくり全体の多岐にわたるものであり、今後さらに関係事業者との調整や地元の意向などを踏まえて、具体的な内容・規模・位置・時期等に関して詳細な計画をつめていく」と締めくくられた。実際、この「ガイドプラン21」の公表を機に、渋谷駅周辺のアップデートが大きく動きだした。東横線渋谷ホームの跡地利用という東急電鉄一社の話がまちづくりのトリガーとなり、渋谷の「大改造」へと大きく拡がっていくのである。

プランが公表された2年後の2005年12月には、国は都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域として渋谷を指定し、官民が連携しながら都市再開発に臨む基礎がつくられた。開発計画の検討も引き続き進み「渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン2007」(以下「ガイドライン2007」)がまとめられ、2009年6月には鉄道施設や道路、駅前広場などの公共施設が集中する駅街区の基盤整備に関わる都市計画決定が行われた。「ガイドライン2007」は、その後「渋谷駅中心地区まちづくり指針2010」(以下「まちづくり指針2010」)にブラッシュアップされ、ここで明記された渋谷の将来像と実現のための基本戦略と整備方針が、現在に至る「渋谷大改造」の上位計画として全ての施策に貫かれている。

「こうすれば渋谷はもっと楽しい」――大改造ポイント① 歩行者ネットワークの整備

「まちづくり指針2010」に集約された「渋谷大改造」には、大きな3つのポイントがある。その1つは、安全で快適な広場空間の整備と、巡り歩いて楽しいまちをつくりあげるための歩行者ネットワークの創造だった。パシフィックコンサルタンツで早くから小脇と共にプロジェクトに携わり「ガイドプラン21」の策定にも関わっていた久保寿がその検討をリードした。

「当初は具体的なアイデアがない段階であり、まず渋谷について詳しく知るために、早朝や深夜、休日を問わず毎日のようにまちを歩き、一つひとつの通りを調査して全体像を把握しようと試みました。渋谷は迷路であることがまちの魅力である一方で、今自分がどこにいるのかが分かりにくい、まさに渋谷ダンジョンに翻弄されていました」

その時に、ふと気付いたことがあったという。

「道玄坂上と宮益坂上という渋谷駅の東西に位置する象徴的な交差点の高さがほぼ同じだったのです。これからの駅前開発はその間の谷間で進んでいくことになります。とすれば、この谷間の中の移動を、横から見て上下左右に格子状に組んだ動線にまとめればわかりやすくなり、移動しやすくなるのではないかと思いました。地下・地上・デッキ階を横動線として、その間をつなぐ縦動線をいくつか設けるというアイデアです。その後、この縦動線は『アーバン・コア』と名付けられましたが、これが整備できれば、あとは横に移動するだけでよく、坂の上り下りもなくなります」

この考えが「渋谷大改造」のベースとなった。先行したのは2009年着工に向けて最も早く取り組みが進んでいた渋谷ヒカリエだった。建物の公共空間寄りで駅改札からも視認性の高い位置に開放的な吹き抜けの接続を整備した。その後同様の取り組みは他の開発施設内でも進み、入り口近くのわかりやすい位置に、縦動線として公共的なエレベーターやエスカレーターなどが整備され、アーバン・コアの役割を担っていった。

駅を動かさなければ渋谷は変わらない――大改造ポイント② 駅の移設

「まちづくり指針2010」に集約された「渋谷大改造」の2つめのポイントが駅の移設だった。一般にまちづくりのプランを考えるとき、そこに駅があり、近くに川が流れていれば、それらは与条件であり動かすことは考えない。しかし渋谷プロジェクトは駅も川も動かした。しかもこれらの駅は、当初の渋谷再開発のきっかけとなった東横線と副都心線の相互直通運転に伴う地下駅の新設とは何の関係もなかった。実際「ガイドプラン21」ではまったく言及されていない。しかし「まちづくり指針2010」は動かすことを明記した。なぜ動かすことになったのか――丹羽隆泰が振り返る。

「私が渋谷駅と関わり始めたのは、2013年に開通した渋谷駅大規模改造のトリガープロジェクトである副都心線・東横線相直化における東急東横線の地下化に関わる構想、計画、実施設計からです。1990年代半ばくらいから長い期間携わってきました」

トリガープロジェクトと言われる所以は、広域交通ネットワークの形成と並走する山手線混雑緩和を目的に、渋谷のど真ん中にある東横線渋谷駅を地下に移設することで巨大な駅まち空間の再編という契機を得たことにある。これまでの、継ぎ足し的な部分最適な駅改良ではなく、渋谷の駅まち空間を全体最適に導くインパクトを与えた事業だったのだ。

都市計画決定した2000年の都市鉄道調査(運輸省/現、国土交通省実施)業務においては、当時営団13号線(現、東京メトロ副都心線)と東急東横線の相直化に伴い、各鉄道会社との乗換利便性等の費用便益分析調査業務における効果検証等を通じて、渋谷駅再編の機会を掴んで銀座線やJR線の移設も含めた大規模な基盤整備が必要だと考えた。

駅周辺の歩行者ネットワークの在り方を考える小脇・久保チームとも何度も激論を重ね、駅を移設することの方が交通結節点としての渋谷駅の利便性や快適性を高め、その結果として渋谷駅がまちの魅力と重なって目的地であり続けることに寄与すると、コンサルタントとしての方向性に確信を持っていた。

一方、具体化に向けては鉄道事業者固有の事情や費用負担の考え方など、さまざま問題がある。鉄道事業者間における利便性や安全性、快適性だけで解決できる問題ではない。

渋谷を取り巻く関係者間で未来を支える都市基盤の重要な都市施設である3社9路線全体の駅のあるべき姿について議論を重ね、合意をしていくことが重要であると痛感していましたが、それ以上の検討や提案に踏み込むことはできませんでした」と丹羽。

「JR線や銀座線の駅の移動については、少しずつ機運が醸成されていったということだったと思います」と小脇も語る。背景にあったのは、周辺都市の都市開発が進行する中で、現状のままでは渋谷は地盤沈下するという危機意識だった。

「相互直通運転が始まれば広域鉄道ネットワークとしての機能は高まるものの、渋谷は通過駅となり、賑わいが新宿に移ることは容易に予想がつきました。先行していた東急文化会館の渋谷ヒカリエへの建替えも、人の足を渋谷に止めたいという渋谷を敬愛する東急電鉄の熱い想いからです。相互直通運転は広域的には埼玉と横浜を結ぶ巨大鉄道ネットワーク整備ですが、同時に渋谷と新宿の都市間競争の始まりでもあった訳です。まちとしての渋谷の魅力を高めなければいけないという想いは、渋谷を基盤にする全ての事業者に共通していました」

鉄道事業者会議で重ねた議論

駅の移動が大きな流れになっていったきっかけの1つに、渋谷地区の鉄道改良について当事者で議論しようと組織された「鉄道事業者会議」があった。この会議は渋谷の課題をいかに解決し、どんな未来を描くのか、鉄道事業者が個社の損得を越えて短期間で集中的に話し合う会議で、各鉄道事業者だけでなく小脇をはじめ、渋谷のまちづくりを議論してきたメンバーも加わっていた。JR線と銀座線の駅の移動についてさまざまな議論が繰り広げられ、それが「まちづくり指針2010」に結実した。

具体的には、JR渋谷駅については縦方向に約350mずれていた山手線と埼京線ホームを東横線ホームの跡地を活用して並列化する。また、銀座線渋谷駅は約130m東側にずらして明治通りの上に新たな島式ホームを設けることで乗り換えを円滑にし、新たな渋谷のランドマークの1つとして機能させることなどが示された。

駅の移動と一体で計画された"つなぎ方"

もちろん駅の移動は、単に不便な乗り換えの解消という話にとどまるものではない。乗り換えの機能だけで鉄道をつなげば、毎日340万人近くが乗降する巨大ターミナルである以上、逆に混雑を招くことも考えられる。駅の移動計画は、同時にその"つなぎ方"をどうするかということであり、それは駅前広場や人のたまり場を含めて、駅前全体を計画することだった。鉄道事業者に対して、駅の移動にともなう人流の変化の予測や影響評価などを行って、その検討をサポートしてきたパシフィックコンサルタンツは、いよいよ駅の大改良が具体化する中で、都市計画決定に向けて駅間のつなぎ方や駅前広場の確保、階層別の歩行者通路の計画などを詳細に検討した。

「世界的にも巨大ターミナルである渋谷駅の大改造に当たっては、非常に細かい作業ですが、どの出入口から人が出入りし・乗り換えするのか。各社の改札も1カ所ではありません。改札口別に詳細に人の流れを予測し、さらに各階別の通路に必要な幅員、滞留空間の設定、上り下りそれぞれに何基のエスカレーターがどこに必要になるのか、といったことを検討していきました」と検討に当たった久保が振り返る。

「個々の建物や駅のデザインは各開発事業者の仕事ですが、それらをどうつなぐかということが丁寧に計画されていなければ、人の流れが混乱し、個々の建築物も役割を発揮できません。建設コンサンルタントは全体調整を支援すると同時に、こうした個別の建築物などを円滑につなぎ、まち全体を一体的につくりあげていく役割があります、それは非常に難しいことでしたが、とても重要なことでもありました」

(以下、後編に続く)